최저임금도 버거운데…‘3개월 퇴직금’까지? 벼랑 끝 내몰리는 소상공인

매년 이맘때쯤이면 가슴이 철렁합니다. 내년도 최저임금이 얼마가 될지, 또 어떤 제도가 새로 생겨 우리 같은 소상공인들을 옥죌지. 사실 그 어떤 통계보다 무서운 건 현장에서 느끼는 '체감'입니다.

손님이 줄어드는 속도보다 인건비가 오르는 속도가 더 빠르게 느껴지는 이 현실 속에서, 이제는 ‘3개월 단기근로자에게도 퇴직금’이란 말까지 나왔습니다. 정말 어디까지 버텨야 할지 모르겠습니다.

하루 열두 시간 넘게 일해도 남는 게 없습니다.

코로나19로 망가진 장사는 회복될 기미가 없고, 온라인 쇼핑에 밀려 발길 뜸해진 오프라인 점포는 하루하루가 전쟁입니다.

그런데 정부와 정책 당국은 늘 고용을 늘리라고만 합니다.

임금 올려주고, 4대 보험 챙겨주고, 주휴수당까지 챙기라고 하죠. 그런 이야기 들을 때마다 묻고 싶습니다.

‘그 임금 줄 돈은 누가 줍니까?’

이제는 단기 알바에게도 퇴직금을 줘야 한다는 말이 나옵니다.

겨우 3개월 일했어도, 하루 4시간 일했어도 퇴직금을 지급하라는 겁니다.

그런데 퇴직금은 결국 ‘사업주의 사비’에서 나가는 돈입니다. 매출은 줄고, 원가는 오르고, 인건비는 법적으로 고정되어 있으니, 결국 마이너스만 쌓이는 구조입니다. 대체 누굴 위해 만든 제도인지 모르겠습니다.

직원을 줄이고 싶어도 못 줄입니다.

손이 모자라면 서비스의 질이 떨어지고, 그러면 손님은 더 줄어듭니다.

이 악순환 속에서 우리는 어떻게든 버티고, 결국엔 ‘우리 잘못’이 아닌 문제로 폐업하게 되는 거죠.

실제로 제 주변만 해도 올해 상반기에만 두 세 곳이 문을 닫았습니다.

장사를 몰라서 망한 게 아닙니다. 도저히 계산이 안 맞아서 접은 겁니다.

물론 근로자의 권리를 무시하자는 얘기는 아닙니다.

저도 예전엔 누군가의 직원이었고, 제 자식들도 어딘가에서 일할 사람들입니다.

하지만 지금 논의되는 퇴직금 확대 정책은 ‘대기업 기준’으로 만들어져 있습니다.

우리 같은 영세 자영업자는 고려조차 안 된 상태에서 일방적으로 제도를 강요받고 있는 셈입니다.

최저임금이든 퇴직금이든, 최소한 '현장의 목소리'는 들어줘야 하지 않겠습니까?

우리는 범법자가 아닙니다.

법을 지키려 해도 현실이 받쳐주지 않기에 눈물을 삼키고 있는 사람들입니다.

상생이란 말이 허공에만 맴돌지 않으려면, 정책이 이상이 아니라 ‘현실’에 기반해 있어야 합니다.

지금도 어느 골목의 불 꺼진 가게 안에서, 또 한 명의 자영업자가 셔터를 내리고 있을지 모릅니다.

그 셔터가 다시 올라갈 수 있으려면, 지금이라도 정부는 진짜 ‘살릴 생각’을 해야 합니다.

그런데 최근 정부가 추진 중인 '단기 근로자 퇴직급여제도 확대'는, 그야말로 영세 자영업자에겐 마지막 남은 숨통마저 끊는 조치로 다가옵니다.

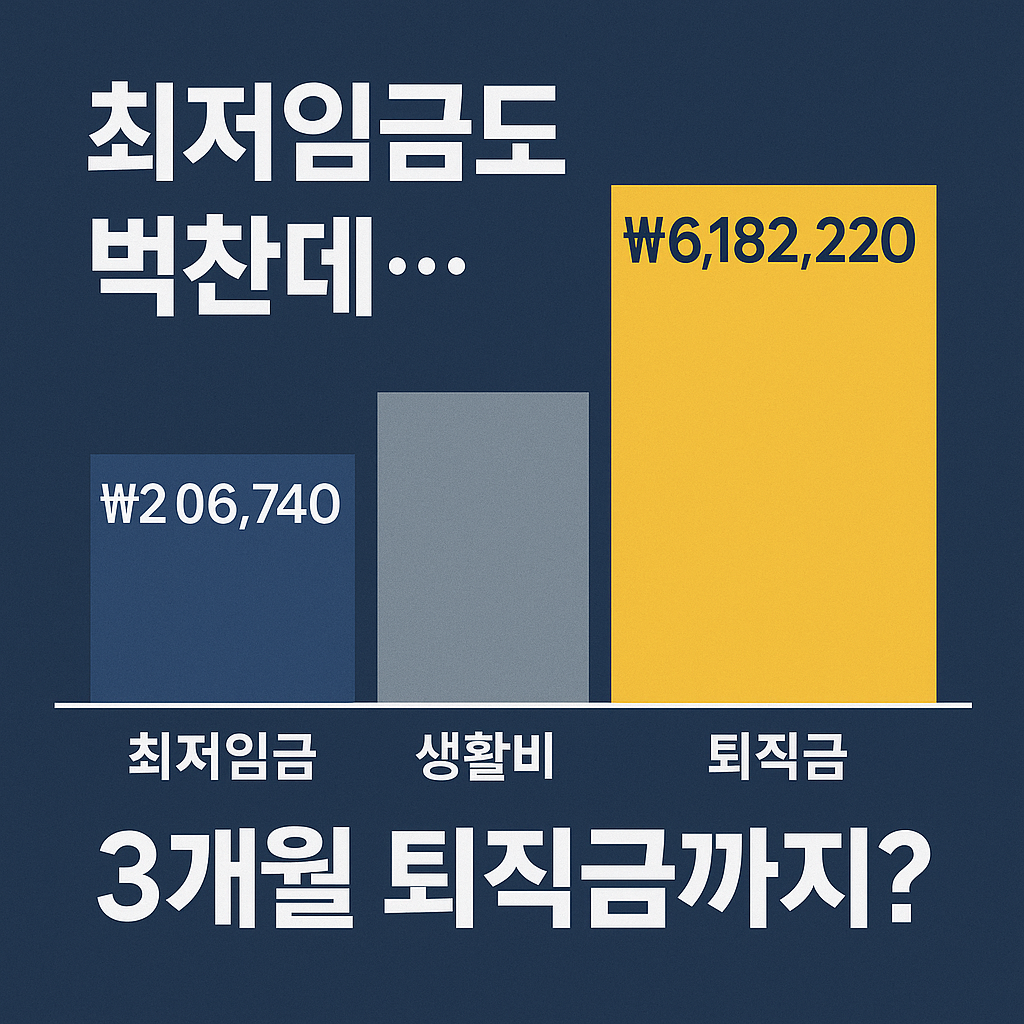

간단히 말하자면, 지금은 1년 이상 근무한 직원에게만 퇴직금을 주면 되지만, 앞으로는 3개월만 일해도 퇴직금을 지급해야 한다는 것이 이 제도의 핵심입니다.

겉으로 보면 근로자에게 유리한 좋은 제도처럼 보입니다.

그런데 문제는, 이 제도가 만들어진 기준점 자체가 대기업, 중견기업, 공공기관이라는 데 있습니다.

고정 수입이 있는 사업장, 인사팀이 있는 회사, 비용을 계산하고 세금까지 전문적으로 관리해주는 회계팀이 있는 곳에선 이 제도가 큰 부담이 아닐 수 있습니다.

하지만 우리 같은 자영업자는 다릅니다.

저처럼 식당을 운영하거나, 카페 하나 간신히 굴리고 있는 소상공인 입장에선, 직원 한 명이 그날 갑자기 그만둬도 가게 전체가 휘청합니다.

그 직원이 주방 일을 맡았다면 주방이 마비되고, 홀 담당이라면 손님 응대가 안 돼 클레임이 쏟아집니다.

결국, 자리를 메꾸기 위해 주인이 직접 뛰어야 합니다. 사람 구하는 시간, 인수인계 하는 시간도 없이 말이죠.

이런 상황에서 ‘3개월 일한 단기근로자’에게도 퇴직금을 주라는 건, 제도를 도입한 사람이 현장을 전혀 모르고 있다는 방증입니다. 단기 알바는 말 그대로 ‘단기’입니다. 방학 동안 일하러 온 대학생, 잠깐 돈 필요해서 들어온 아르바이트생, 하루 이틀 일하고 안 나온 사람도 부지기수입니다. 이들까지 모두 퇴직금을 주는 상황이 되면, 자영업자는 단기 인력을 쓸 수가 없게 됩니다.

결국 정규직만 쓰라는 이야기인데, 그렇게 되면 인건비는 고정비로 전환되고, 변동성이 없는 지금 같은 장사 상황에서는 사업 자체가 불가능해집니다.

이미 주휴수당, 연차수당, 4대보험으로 인한 부담도 큰데, 여기에 단기근로 퇴직금까지 얹히면 정직원 1명 쓰는 게 한 달 250만 원 넘는 구조가 되는 겁니다.

정부는 '근로자의 권리 보장'이라는 말만 되풀이하지만, 권리에는 비용이 따르고, 그 비용은 누군가가 감당해야 합니다.

지금은 그 전부를 소상공인이 짊어지고 있는 현실입니다.

더욱이 퇴직금 지급 기준을 실시간으로 계산하고, 법적으로 맞게 처리하려면 전문 인력이나 회계 프로그램이 필요한데, 우리 같은 가게에 그런 시스템이 있을 리 없습니다. 서류 한 장 틀리면 바로 과태료입니다.

이 제도 하나만으로 끝나는 게 아닙니다.

이런 식으로 ‘기업이 감당해야 할 사회적 비용’을 자영업자에게 계속 전가하는 구조가 이어지다 보면, 결국 남는 선택지는 두 가지뿐입니다.

‘직원을 쓰지 않고 혼자 일하거나, 문을 닫거나.’

이런 상황을 알고도 정책을 밀어붙인다면, 그건 무지함이 아니라 무책임함입니다.

제도를 만들 때 최소한 현장에 대한 실사, 자영업자의 수익구조, 인건비 비중, 업종별 차이 정도는 검토하고 시작해야 하지 않겠습니까? 우리가 바라는 건 거창한 지원금이나 면세 혜택이 아닙니다.

그저 '장사할 수 있는 여건'을 유지해달라는 겁니다.

실제로 저 같은 사람도 얼마 전 황당한 일을 겪었습니다. 주말 장사가 워낙 바빠서 대학생 아르바이트생을 한 명 썼습니다. 토요일, 일요일만 나와서 하루에 5시간씩 일하고, 총 3개월 동안 함께했죠.

알바생 본인도 짧게 일하고 방학 끝나면 바로 복학할 거라 했고, 저도 계약서에 ‘단기 아르바이트’로 명확히 명시했습니다.

그런데 나중에 지인에게 듣고 알아보니, 이번에 추진되는 제도대로라면 이 친구에게도 퇴직금을 줘야 할 수도 있다는 겁니다.

계산해보니 퇴직금으로 약 12만 원 정도가 나옵니다.

한 달 알바비가 40만 원 정도인데, 퇴직금까지 포함하면 실제 알바 시급이 10~15% 오른 셈이 되는 거죠.

그 알바생 한 명만 있는 게 아닙니다.

주말마다 23명 돌려 쓰는 구조인데, 이 제도가 현실화되면 알바생 전체 인건비가 매달 20만30만 원 이상 더 나가게 됩니다.

매출이 줄고 있는 상황에서 이건 고정비가 급격히 오르는 셈이고, 정말 장사를 계속 해야 하나 고민까지 들게 합니다.

또 다른 예도 있습니다.

인근에서 작은 베이커리를 운영하는 사장님이 있는데, 최근 초등학생 아이를 키우는 워킹맘이 파트타임으로 일하고 있었죠. 오후 1시부터 4시까지, 하루 3시간. 사장님은 아이가 학교 가 있는 시간만 일할 수 있다며 조심스럽게 부탁한 그 분을 배려해 낮 시간만 고용했습니다.

그런데 이 분도 3개월 넘게 일했다는 이유로 퇴직금을 줘야 한다고 하니, 사장님은 그 이후부터는 단기 알바를 아예 뽑지 않겠다고 했습니다.

“일한 시간만큼 돈을 주는 건 맞는데, 이제는 시간보다 ‘기간’이 더 중요하다는 게 말이 되냐”는 게 그 분의 말입니다.

이런 일이 곳곳에서 벌어지고 있습니다.

제도는 책상 위에서 만들어졌고, 현실은 골목길 바닥에서 굴러갑니다. 제도 하나 바뀌면, 매장 한 켠의 인력 구조, 급여 시스템, 운영 시간, 서비스 질까지 다 흔들립니다.

정부는 늘 말합니다.

“근로자의 최소한의 권리를 보장해야 한다.” 맞는 말입니다. 하지만 자영업자의 최소한의 생존권은 누가 보장해줍니까?

'issue' 카테고리의 다른 글

| ‘주 4.5일제’ 금요일 오후가 내 시간? 진짜 현실화된다! (11) | 2025.06.26 |

|---|---|

| “누군 춥다, 누군 덥다” 지하철 여름 자리별 온도차의 진실 (9) | 2025.06.25 |

| "1004, 8282… 삐삐로 사랑을 전하던 그 시절! 삐삐가 울리던 날" (5) | 2025.06.24 |

| “스마트 주방 혁명! AI 셰프로 요리하니 배달앱을 끊었다” (12) | 2025.06.23 |

| “쉐보레가 브라질에 EV 신작 스파크 출시!” 이게 스파크 전기차라고? (5) | 2025.06.09 |